|

太平洋戦争中,北太平洋のある島での出来事。 アメリカ軍が上陸したとき,日本の守備隊は森に隠れた。 このとき,アメリカ軍は,どの位の日本兵がいるのかわからなかった。 アメリカ軍は,日本兵の残していった“ウンチ”を元に人数を予想した。 でもどうしてウンチから予想できたのだろう? ウンチの量は食物繊維の摂取量と深く関係する。 穀類が中心の食生活はウンチの量は多く,肉食傾向になると減少する。 ちなみにアフリカのある国の農民の中には,1キロ近くのウンチをする人もいるとのこと。 それだけあれば,洗面器一杯くらいになりそうである。 ついでにある大学のゼミで調べたところ,日本の大学生の平均は約100gだそうだ。 モンキ−バナナ大で約50g位なので,あなた方もトイレで予想するとよい。 |

から守備隊の人数を予想した。 |

話は戻って,アメリカ軍は,自分たちの量を基準にしたために,大きく予想がはずれてしまった。 当時の日本人は,穀類を多量に食べていたのでウンチの量が多く,約2倍の日本軍がいると予想したのだった。 ウンチの量に関する“ウンチク”は,もっとある。 昭和30年代。日本に団地ができた時,水洗式のトイレも初めて導入された。 その頃は,トイレの配水管がよく詰まり,団地内で汚物が溢れ出し苦情がでた。 そう!これも,排水管の太さをアメリカの基準で決めていたからなのだ. |

|

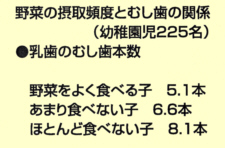

このようにウンチの量は,食物繊維の量で決まる。 食物繊維は“人間の消化酵素で分解されない食品中の成分”と定義されている。 例えば,ヒトはセルロースを消化することができない。 だから,カサを増やせ大腸を刺激することで便通を促し便秘の予防となる。 しかし玄米など食物繊維を多く含むものは,硬くて食べにくいので, 口当たりの良い白米を食べるようになり,摂取量が減少した。 1日の目標値は20gであるが,現在ではその70%くらいしか食べられていない。 そこで,日本では少なかった大腸がんが増加している かつての栄養問題は,栄養不足をどう解消するかが大問題であった。 ところが現代では,過剰な栄養摂取による生活習慣病の予防が問題となっている。 そこで,“食べカス”である食物繊維が見直されている。 |

▲食物繊維は現在目標値の70%

|

▲細胞壁がなければ,

|

さて,食物繊維のほとんどは植物性食品に由来する。 そして,水に溶けない“不溶性”と“水溶性”の食物繊維がある。 今回話題にしたいのは,“不溶性食物繊維”である。 これは,別名“粗繊維”と呼ばれ野菜のスジなどに含まれる硬い繊維のことである。 それでは,この繊維は,どうして硬いのだろう? 動物細胞の特徴は,軟らかい細胞膜で覆われていることだ。 そして動物には,骨がありこれで体を支えている。 一方,植物には骨がない。 これでは,葉や花の重さに耐えきれないし,空に向って伸びることもできない。 そこで植物細胞は,周りに硬い“細胞壁”を持っている。 ちょうど大きな建物の鉄骨と同じである。 だから硬いのだ。 |